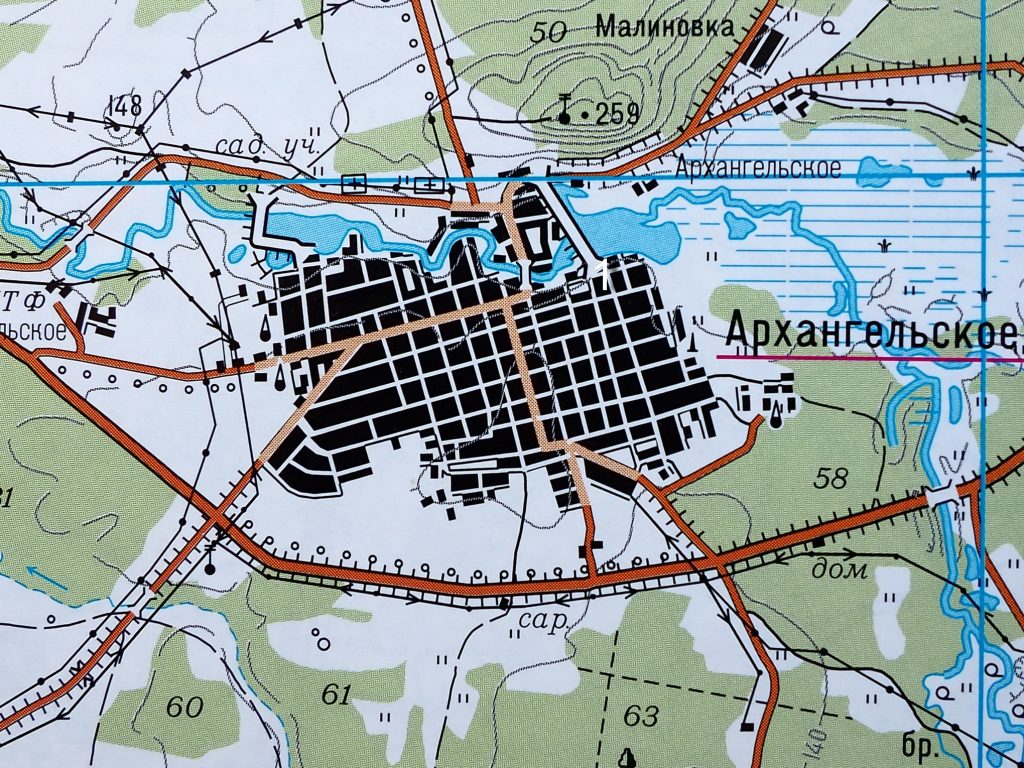

В дореволюционный период, как собственно Архангельский медеплавильный завод, так и рабочий поселок при нем имели официальное название: «Архангельский завод». В силу того, что Архангельский медеплавильный завод владельцы остановили и окончательно закрыли в 1891 г. и более не возобновляли на нем медеплавильное производство, в советский период этот населенный пункт, получив статус сельского поселения, стал называться: «Архангельское (село) Архангельского района Башкирской АССР». Архангельский район образован согласно постановлению президиума ВЦИК от 20 августа 1930 г., причем, основную часть его территории заняла лесная дача с деревнями бывшего Архангельского медеплавильного завода.

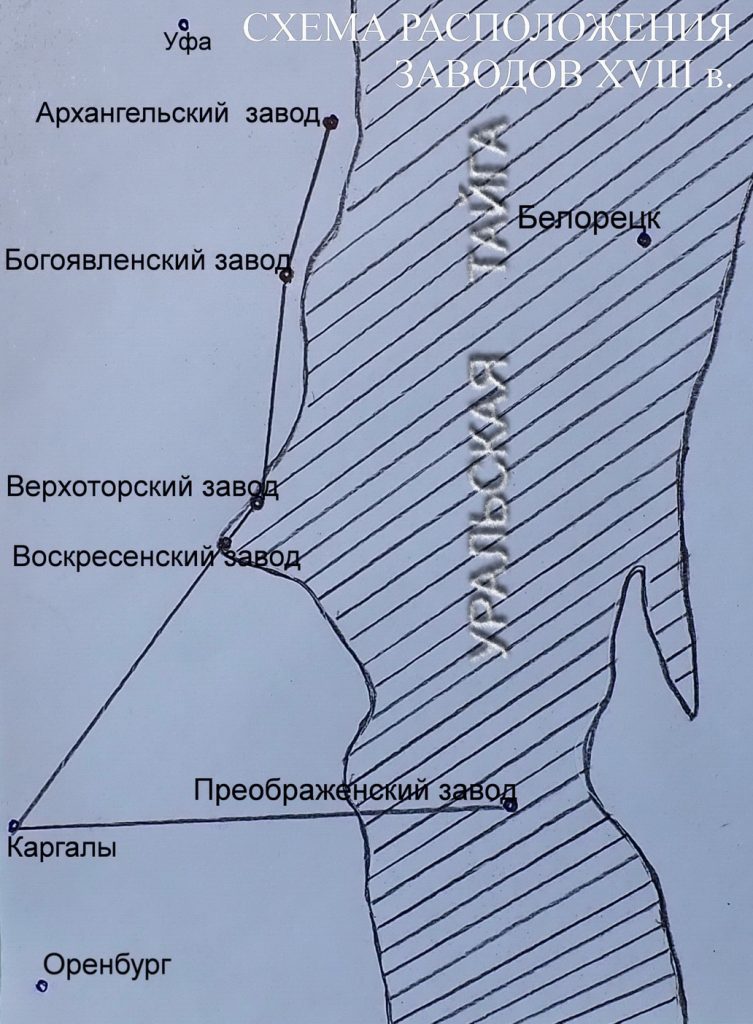

Что же представлял собой Архангельский медеплавильный завод на момент пуска в действие и, главное где он был построен относительно Каргалинских медных рудников? Общеизвестно, что вышеназванный завод принадлежал промышленникам Твердышевым и Мясникову и входил в число медеплавильных заводов, построенных в Приуралье. Так Воскресенский медеплавильный, введен ими в действие в 1745 г., Преображенский медеплавильный – в 1748 г., Богоявленский медеплавильный – в 1752 г., Архангельский медеплавильный – в 1753 г., Верхоторский медеплавильный – в 1759г. В 1768 г. приобретен покупкой Покровский (Иковский) медеплавильный завод, который находился в их собственности недолго. После того, как в 1774 г. его сожгли башкиры, он более не восстанавливался.

Главная заводская контора этой группы предприятий находилась в Воскресенском заводе. Причин тому две. Этот завод был построен первым и в каких-то 100 – 120 километрах от Каргалинских медных рудников. На данный факт следует обратить особое внимание. Его расположение оказалось самым оптимальным из всех медеплавильных заводов в Приуралье, работавших на каргалинской руде. Так как из-за удаленности таежных лесов от Каргалинского рудного поля ближе строить подобные заводы было невозможно. Поэтому не случайно, второй по счету – Преображенский медеплавильный завод промышленники построили к востоку от Каргалов уже на большем удалении. Построенные же в 1752 – 1753 гг. Богоявленский и Архангельский медеплавильные заводы находились на расстоянии уже в 285 и 360-ти километрах соответственно от Горной конторы в Каргалах.

Для большей наглядности и понимания ситуации с географическим расположением медеплавильных заводов имеет смысл обратиться к схеме их расположения. Она построена с помощью программы Coogle Earth . На схеме хорошо видно, что заводы, соответственно и их лесные дачи растянулись в Приуралье с юга на север вдоль главного Уральского хребта, буквально прильнув к его кромке таежных лесов. Причем, Архангельский завод оказался самым удаленным к северу от Каргалов из пяти медеплавильных заводов Твердышевых и Мясникова. В связи с чем, вполне оправдано, можно предположить, что медеплавильные заводы, ориентированные на плавку медистых песчаников с Каргалинских рудников, далее 360 верстного расстояния тогда строить было нецелесообразно. Не случайно, пущенный в ход в 1759 г. Верхоторский медеплавильный завод, то есть через шесть лет после Архангельского, оказался, по сути, в лесной даче, отведенной к Воскресенскому заводу. А он, как известно, находился ближе всех к Каргалам.

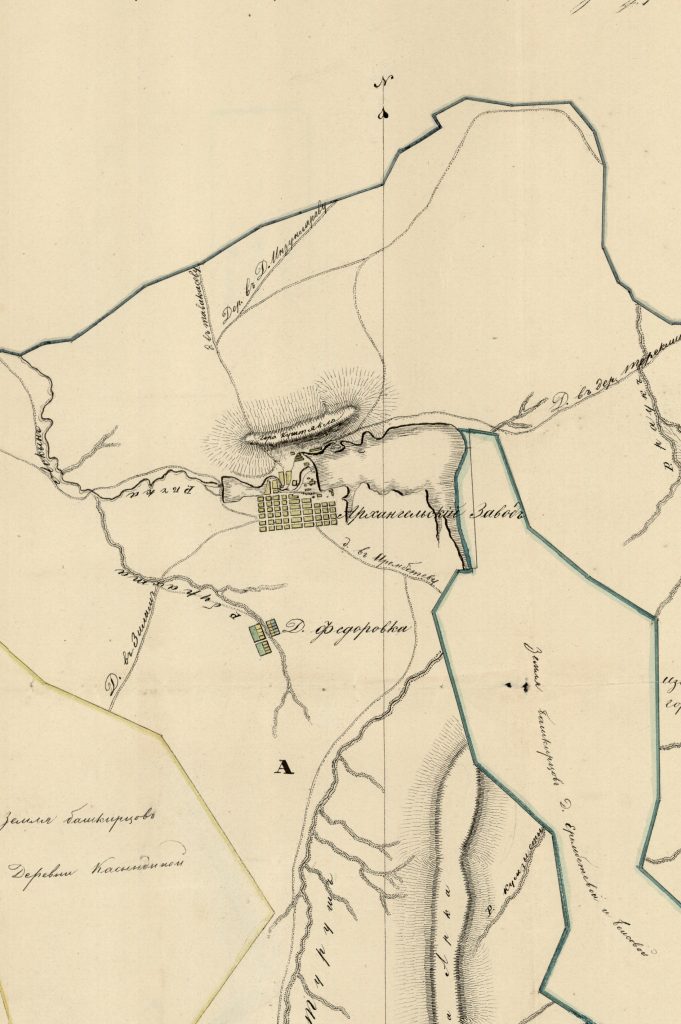

Место под строительство самого удаленного от Каргалов Архангельского медеплавильного завода было выбрано на речке Аскын (левом притоке р. Инзер) в среднем течении, где ее русло делает крутой поворот и течет несколько километров строго с востока на запад. Как и для всех уральских заводов XVIIIв. определяющим фактором в планировке, строительстве Архангельского завода и его жилого сектора, так называемого «жила», была водосбросная плотина. Плотина перекрыла речку в районе горы Куштякла,[1] находящейся на ее правом северном берегу, таким образом, что образовавшийся заводской пруд оказался у самой подошвы горы. С постройкой заводской водосбросной плотины с ее характерными элементами (вешняшным и ларевым прорезами, вешняшным мостом, рабочим ларем) закладывались и две главные композиционные оси, параллельно которым строились улицы заводских поселков на всех уральских заводах, включая и Архангельский. Главная из них – ось плотины, совпадала с основной транспортной магистралью, а ось реки и пруда включала в застройку элементы природного ландшафта, причем, в большинстве случаев эти оси были взаимно перпендикулярны.

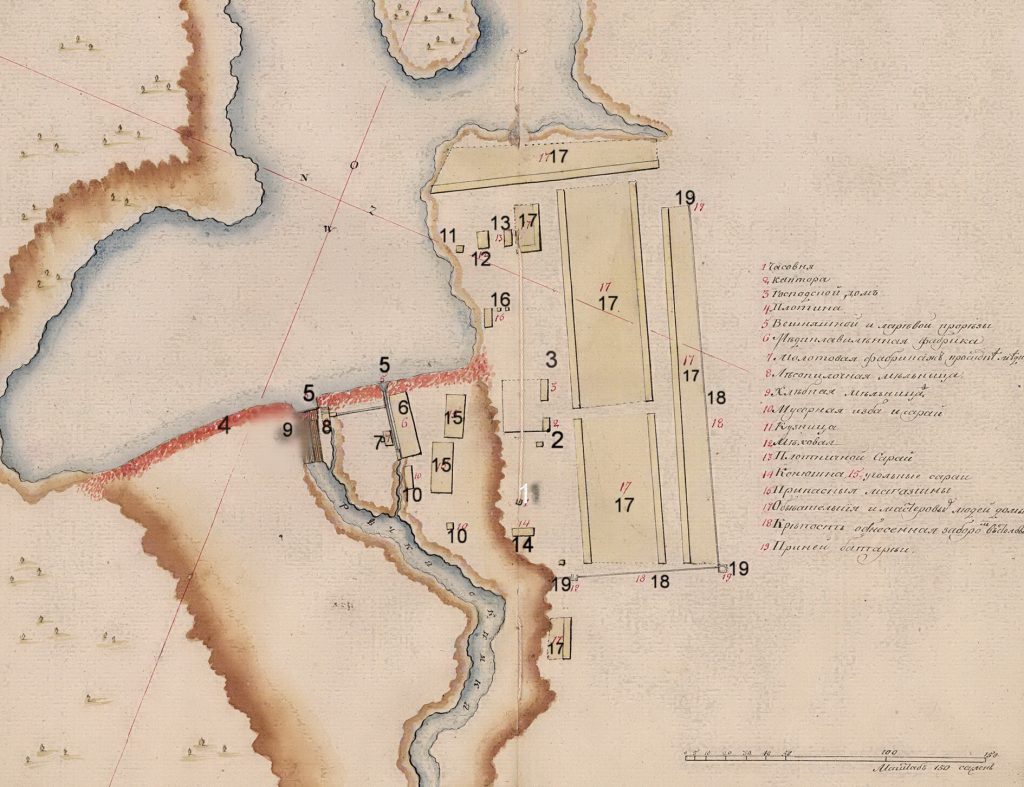

Собственно сам завод, построенный в пойме речки Аскын у ларевого (рабочего) прореза, состоял из одной медеплавильной и одной молотовой фабрик. Рядом располагались два угольных сарая и мусорная изба (толчея). Лепехин, в свое время так их описал: «… медеплавильная фабрика с четырьмя печками и четырьмя горнами, из которых один для перечистки меди, другой для пережигания чугуна, третий для разливки меди (в штыки), а четвертый для нагревания, когда бывает расковка меди. Два молота, один для расковки меди, а другой для разбивания флюса, толчея для мусора… Руду на завод привозят с лишним за 300 верст с реки Каргалы… На заводе сем, выплавляется в год до 4500 пуд чистой меди…». Лесопильная была построена с левой стороны, а мукомольная мельница с правой стороны от вешняшного прореза. Меховая, плотничный сарай, кузница и припасные магазины стояли на левом же берегу пруда, но выше плотины.

А что же осталось к настоящему времени от самого медеплавильного производства, бывшего Архангельского завода? На современной фотографии хорошо видно, что заводской пруд с плотиной остались целыми и не вредимыми. На самой плотине из двух прорезов действующим остался только вешняшный. Ларевой прорез засыпали, так как в этом месте ниже плотины, вместо медеплавильной и молотовой фабрик построили футбольное поле. Рядом с засыпанным прорезом осталось кирпично-каменное здание бывшей мучной мельницы. Очевидно, что после прекращения плавки руды на медь водяная мучная мельница была в тот период крайне необходима жителям завода. Ее здание и встроили в плотину, с тем, чтобы вода поступала на рабочее колесо сразу из прореза, минуя водопровод и колодец.

Обращает на себя внимание и то количество шлака вокруг бывшего завода, которое осталось от плавки медной руды в течение более сотни лет. Шлак практически повсюду, но наибольшее его количество находится на левом берегу выше и особенно ниже плотины. На фотографии, сделанной с левого коренного берега речки Аскын зафиксирован современный вид производственной площадки бывшего Архангельского завода с футбольным полем. В данном случае важно подчеркнуть, что все пространство, почти полностью заросшее травой от плотины с вешняком и зданием мучной мельницы до места съемки – это и есть подлинное шлаковое поле. На первом плане фотографии видны деревянные ступени. В настоящее время они основательно подгнили и проросли травой и по ним уже не ходят, но в свое время они были необходимы. Так как весь крутой спуск к речке занимал сыпучий шлаковый отвал. Постепенно он и здесь прорастет травой, но гораздо медленнее, чем на ровной поверхности (темные пятна внизу ступеней – это еще только-только редко прорастающая трава). Говоря другими словами, шлаковое поле и отвалы на крутых скатах к речке Аскын, через более 100 лет после закрытия медеплавильного производства, оказались органично вписаны в природный ландшафт: заводской пруд – речка села Архангельское.