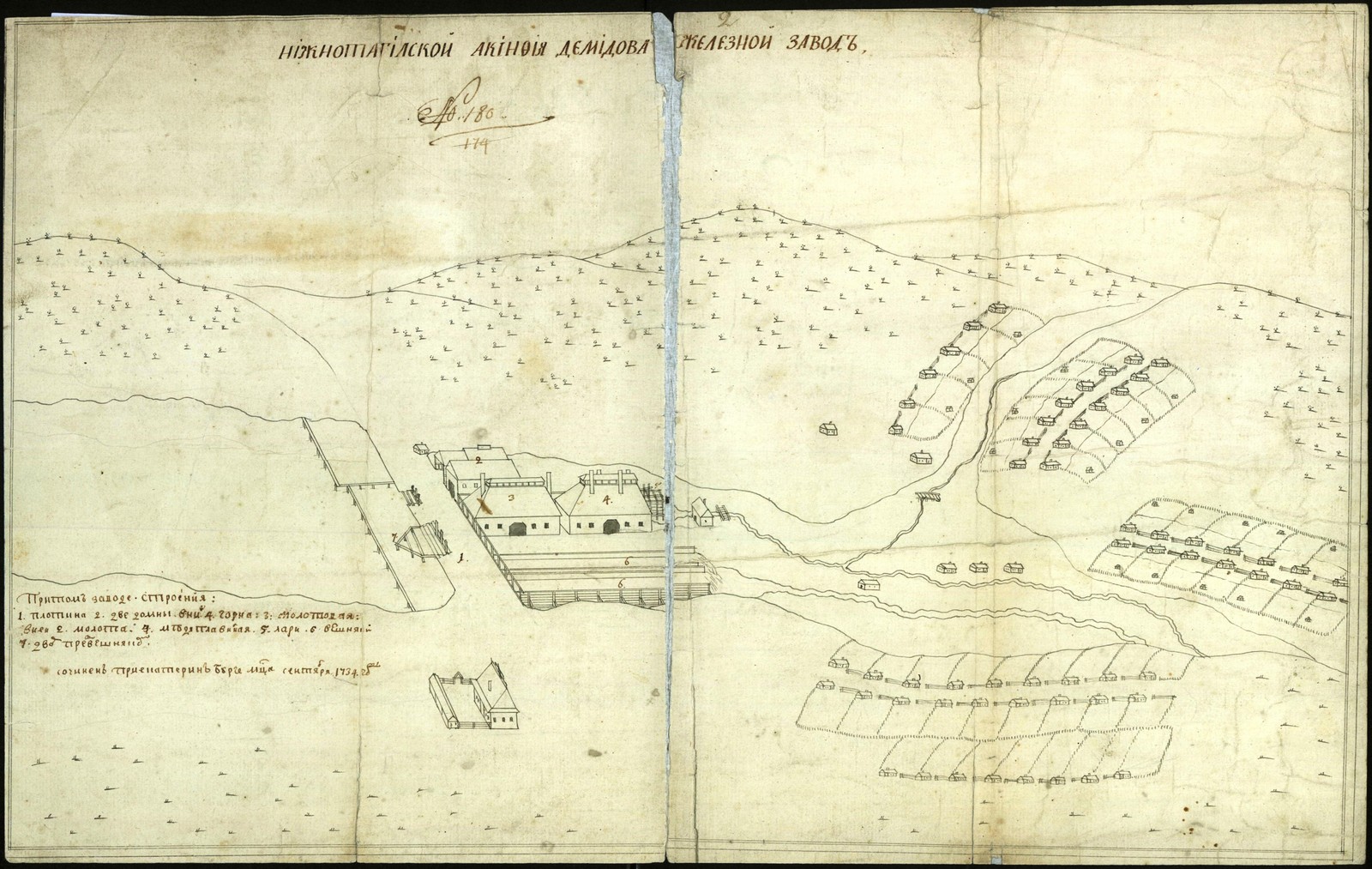

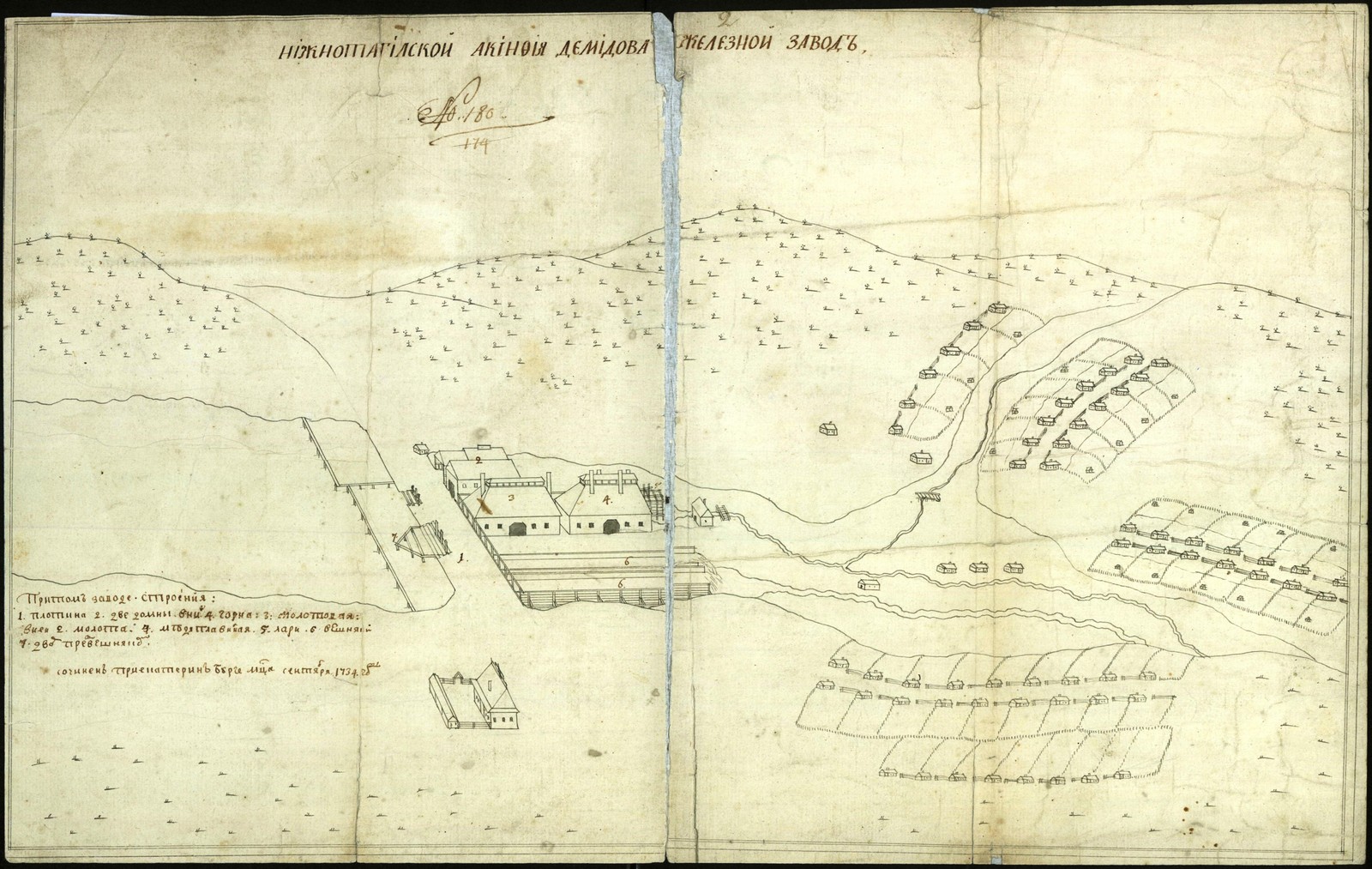

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ЗАВОД

Период с конца XVII — начала XVIII века ознаменовался войнами России с Османской империей и Швецией за выход к Черному и Балтийскому морям. Для ведения войн требуются ресурсы, в первую очередь — металл для изготовления оружия. Был издан царский указ – искать руду. В июне 1696 года начальник Сибирского приказа Андрей Виниус обязал воеводу Верхотурья Дмитрия Протасьева исполнить указ, и через полгода пришло с Урала от воеводы известие о том, что на реках Нейва и Тагил железная руда обнаружена. В начале XVIII века началась и уральская металлургия, освоение рудных месторождений и главной из них — горы Высокой. Их разработку царь Петр доверил тульскому кузнецу Никите Демидову. Он стал первым экспертом сысканной железной руды. 25 декабря 1725 года был выплавлен первый чугун и на Нижнетагильском заводе. Нижнетагильский завод строился как самый мощный чугуноплавильный на Урале. Все заводские устройства и механизмы — домны, горны и молоты, плавильные печи и водяные колеса, приводящие механизмы в движение (электроэнергии промышленность еще не знала), — сооружались по лучшим русским и европейским образцам.

Великолепные качества тагильского металла, а полосовое кричное железо — основной предмет экспорта, — известное на мировых рынках под маркой «Старый соболь», высоко ценилось на Западе. Особенно охотно его покупали в Англии, куда в конце XVIII века шло две трети всей продукции демидовских заводов. В выдающихся победах русского оружия, в войнах со Швецией и Турцией, победах А. Суворова и Ф. Ушакова большую роль сыграла военная продукция тагильских заводов — снаряды, бомбы, ядра, гранаты, железо для флота и артиллерии. В первой половине XIX века на тагильских заводах и медном руднике впервые опробовали технические новинки, которые оставили заметный след не только на Урале, но и в истории отечественной техники. Это прежде всего первый русский паровоз, построенный в 1834 году талантливыми тагильскими механиками Ефимом Алексеевичем Черепановым и его сыном — Мироном Ефимовичем. Основными энергетическими агрегатами, универсальными ретрансляторами движения на металлургическом предприятии XVIII в. были верхнебойные водяные колеса, которые приводились в движение потоком воды из ларь-трубы. Они крепились к валам, крутили их, и от валов энергия движения достигала механизмов. Чем выше плотина, тем мощнее поток воды за счет перепада высот, тем большего диаметра водяные колеса можно использовать в производстве.

В середине XIX века на смену колесам пришли водяные турбины различных конструкций. Одна из них сохранилась до сегодняшнего дня. Особенностью развития энергетики тагильского завода было то, что энергия пара здесь использовалась мало, и, по мнению некоторых исследователей, не будет преувеличением сказать, что из эры водной энергетики завод сразу шагнул в эру электричества, а некоторое время эти виды энергетики мирно сосуществовали в заводском технологическом цикле. Паровые машины не использовали по экономическим соображениям — считалось, что лучше и проще пользоваться дармовой энергией воды. Кроме того, для внедрения паровых двигателей было серьезное препятствие — ограниченность топливных ресурсов во второй половине XIX в. За 262 года своей работы цех произвел 14 миллионов тонн чугуна. В 1987 году в торжественной обстановке домны дали последний чугун и завод получил официальный статус музея-завода, первого в России.