НЕВЬЯНСКАЯ СЛОБОДА

Невьянская слобода — экономический и оборонный форпост русских покорителей Сибири. Невьянская слобода в северо-западной части уезда, расположена на правом берегу реки Нейвы, в 180 верстах (около 193 км) от Екатеринбурга. Благодаря возвышенному местоположению и соседству соснового леса (с восточной стороны), местность в климатическом отношении здоровая. Почва глинисто-песчаная. Основание слободы относится к первой половине XVII века, причем первыми поселенцами её были выходцы из Казанской губернии. История Невьянской слободы берет свое начало еще в 1619 году, когда по рекомендации «вождя сибирской дороги» Артемия Бабинова (первый проложил дорогу из Соликамска в Верхотурье) эти земли стали заселяться людьми, которые за это на пять лет освобождались от всех податей. Были это «гулящие люди» — в основном освободившиеся вольные крестьяне и беглые бурлаки. Они-то и стали первыми жителями слободы со своей таможенной заставой, которая вскоре начала выполнять важную функцию — через нее следовали обозы с товарами в сторону Бабиновской дороги. Средства, выручаемые таможней, шли на обустройство слободы.

В 1621 году Федор Иванович Тараканов, проводивший перепись Верхотурского уезда, осуществил прибор «на новые места меж Верхотурья и Туринского острогу на Невью реку и на Реж реку» 47 человек «на льготу» для постоянного проживания и укрепления российского владения. Заселились они на новые земли до 1 сентября 1621 года (по старорусскому летоисчислению начался 7130 год). Из 15 деревень «таракановцев» с 23 дворами надежно идентифицируется только деревня Ячменева. Четыре двора были поставлены на месте нынешнего села Невьянского — оно впоследствии и стало центром зарождающейся слободы.

По причине столь разрозненного расселения «таракановцы» не стали основой первого населения Невьянской слободы, источники таковыми называют навербованных в Казанском уезде «казанских переведенцев», поселившихся в 39 дворах сравнительно крупными группами — десять дворов в Невьянском, остальные в пяти деревнях: Ключи, Костина, Ветлугина, Первунова и Елань. Территориально Невьянская слобода уже в 1624 году занимала земли по Нейве до Богоявленского монастыря, по Режу — до впадения речки Ошкарки.

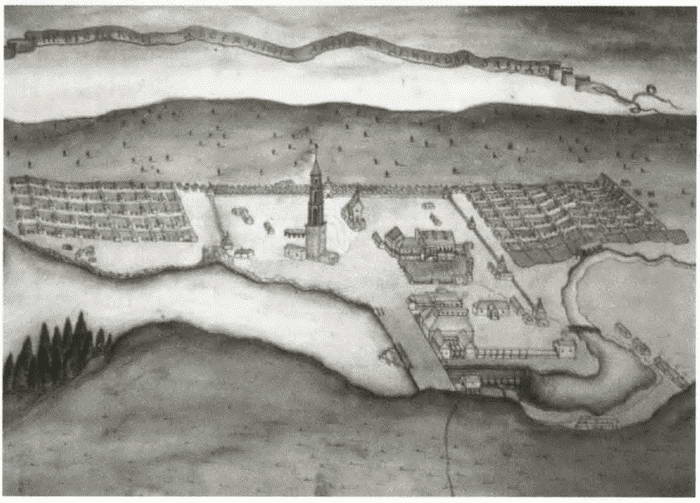

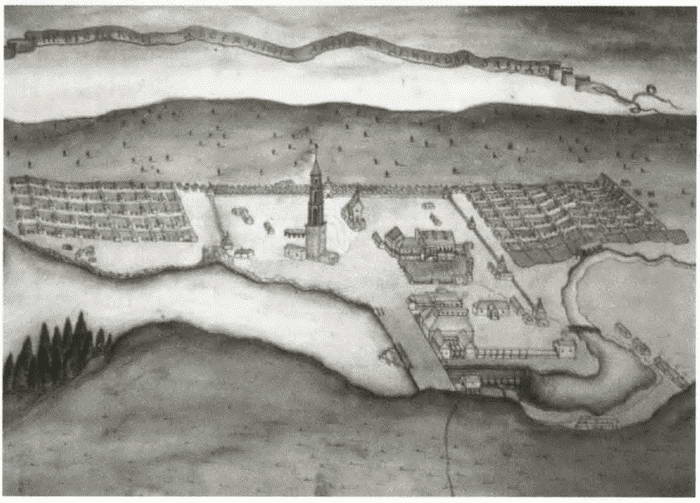

Кроме самой слободы, в состав прихода теперь входят деревни. Общее число жителей прихода простирается до 7602 душ обоего пола. Все они — крестьяне — великорусы, православного исповедания; раскольников и сектантов нет. Невьянские крестьяне занимались не только хлебопашеством, но и гнали деготь, собирали дикий хмель, драли лыко, из которого плели посуду: зобенки, пестери, туески. Ткали мочальные рогожи и попоны. На Невьянском плотбище ладили дощаники и лодки. Добрыми мастерами в этом деле были невьянцы Матвей Сысоев и Панкрат Калугин. Жизнь в слободе шла своим чередом, население росло. Тем не менее, первых поселенцев на сибирских землях беспечными не назовешь – слишком неспокойное время. Мелкие вооруженные стычки с местными башкирами, вогулами и татарами были постоянными. Не случайно практически сразу в слободе появился свой гарнизон, и первые переписи населения показывают неуклонный рост количества беломестных казаков, освобожденных от уплаты податей. Уже в 1626 году в Невьянском появился острог — высокий частокол из вкопанных в землю бревен с четырьмя башнями по углам и двумя — у главных ворот. Он спас немало жизней первых поселенцев, когда в 1663 и 1664 годах мирная жизнь была нарушена нашествием башкирского народа, оставившей после себя смерть и разрушения. В настоящее время не существует никаких следов прежних укреплений. Сохранилось только темное предание, что там, где находятся теперь часовни (на север и юг от церкви) с иконами великомученицы Параскевы и святого и чудотворца Николая, в старину стояли сторожевыя башни «острога».

Трудолюбивые невьянцы быстро восстанавливали слободу и монастырь. Невьянское и окрестные деревни всегда были зажиточными и благополучными. Во многом экономическому расцвету Невьянской слободы способствовала пролегающая мимо дорога к славной на всю Сибирь Ирбитской ярмарке, которая открылась в 1643 году.

Через Невьянскую таможенную заставу непрерывно тянулись по Бабиновской дороге обозы с товарами. Таможня учинила неплохой денежный сбор, который использовали на внутренние нужды: строительство мостов, дорог, мельниц и т.д. Слобода стала центром акцизного дела на товары массового потребления (сахар, чай, табак).